太赫兹与磁性材料的各向异性磁阻效应:一场物质界的“微妙对话”

发布时间:2025年7月23日 分类:科普资讯 浏览量:436

投稿:谢裴曜

引言:太赫兹辐射的“潜力”

如果要给太赫兹(THz)取个别名,“电磁波中的潜力股”可能再合适不过了。它位于微波与红外线之间,具有独特的穿透性和灵活性,是材料科学和信息技术领域的“新宠”。

而令人兴奋的是,THz不仅是一个“侦察员”,它能深入物质内部,与物质中的电子发生直接的相互作用。今天,我们要介绍的,就是这种相互作用如何影响磁性材料的各向异性磁阻效应(AMR),以及这一现象在THz辐射的推动下如何展现出新鲜的研究视角。

各向异性磁阻效应(AMR):让电子“走出自己的路”

AMR效应指的是,当外部磁场与磁体的内建磁场有一定角度的时候, 磁体内部磁化矢量会偏移,磁性材料的纵向电阻率会随磁化方向与电流方向之间的夹角而变化,呈现出对外加磁场角度的依赖性。这是一个非常重要的电学现象,广泛应用于磁传感器和信息存储设备中。通过调节外加磁场的方向,材料的电阻能够表现出显著的不同,从而帮助我们更精确地探测和控制电子的行为。

简单来说,AMR就像是磁性材料“认路”的一种方式:它让电子在不同方向上“走得不同”。这种效应与材料的晶体结构、磁性各向异性以及电子散射行为等因素密切相关。

太赫兹辐射与AMR效应:一场“微妙的碰撞”

1、高频响应的探测能力:太赫兹AMR能够探索材料在高频下的磁性响应,提供直流AMR无法提供的信息,尤其是在太赫兹频段下,材料的电子和磁性行为可能会有与低频条件下不同的表现。

2、潜在的应用价值:

信息存储和处理:太赫兹波段能够实现快速的信息传输和处理。研究材料的太赫兹AMR有助于开发新型的太赫兹磁性存储器和高速磁性传感器。

量子计算与自旋电子学:太赫兹AMR可以为量子计算和自旋电子学提供新的材料和机制探索途径。太赫兹波段的电子激发有可能与量子态相互作用,开辟新的研究方向。

文献分析

传统上,AMR 的起源被归因于外在机制,即由晶体缺陷(如杂质和声子)引起的自旋相关电子散射。近年来,理论研究指出,即使在完美晶体中,AMR 也可以显著存在。这可能是由于一种内在机制(即与散射无关)。已有部分研究通过电输运测量与第一性原理理论发现AMR的内在贡献迹象,但也表明需更直接且灵活的实验方法来精确提取AMR的外在与内在成分。

外因性和内因性AMR:

外因性AMR:与电子散射率(如电子与杂质、声子之间的散射)相关,随着频率的增高,其影响逐渐减弱,尤其在20 THz以上频率范围内。

内因性AMR:不依赖于散射效应,主要由电子的群速度变化引起,频率变化对其影响较小,因此在高频区域表现出更强的内因性贡献。

文献作者通过宽带光谱技术对常见铁磁材料的AMR进行了广泛的测量,探讨了外因性(scattering-dependent)和内因性(scattering-independent)AMR的贡献。研究的样本包括常见的铁磁材料如Co、Ni、Ni₈₁Fe₁₉和Ni₅₀Fe₅₀薄膜。

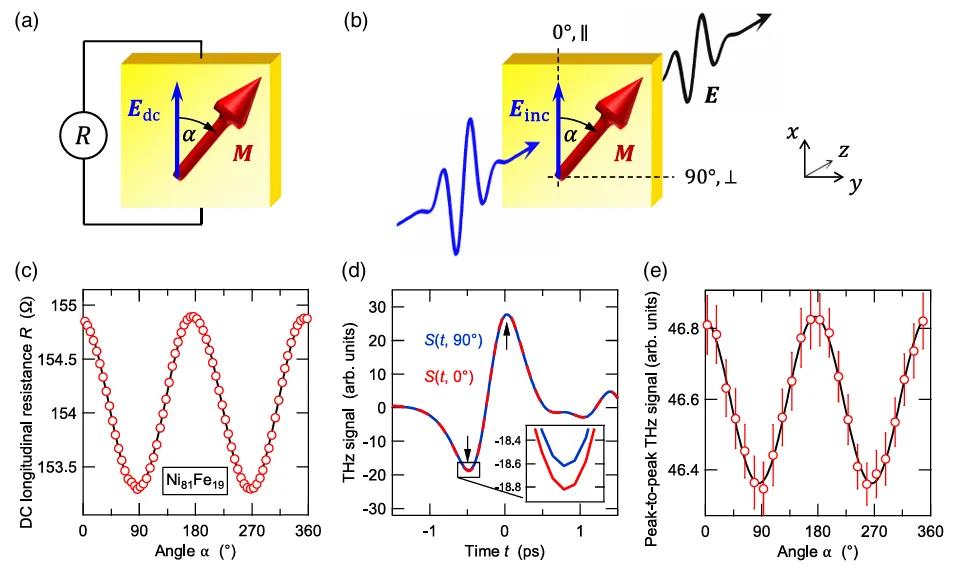

图1展示了传统直流AMR与太赫兹AMR的测试手段。直流数据直接从材料电阻值上表现,太赫兹光谱测试主要是从材料透射信号的幅值上表现。两种测量方法下都能观测到AMR参数随着外加磁场M与电流E方向的夹角变化呈现出周期为π的规律变化。

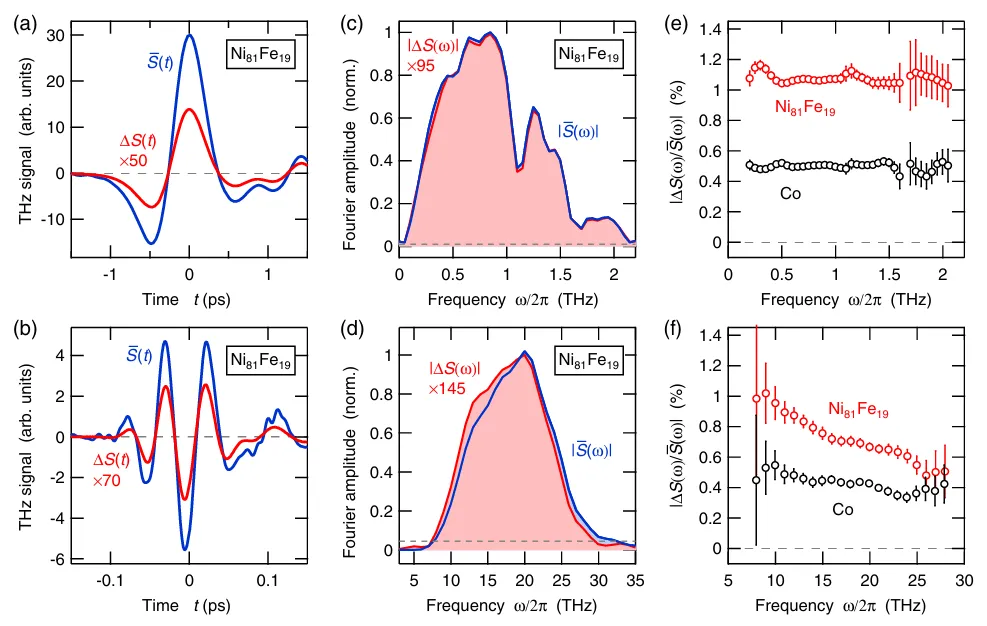

通过对材料的时域和频域THz响应进行分析,可以区分外因性和内因性AMR的贡献(图2)。材料的磁阻响应在低频(0.2-2 THz)和高频(8-28 THz)上具有不同的特征。低频区域主要表现为外因性(电子散射主导),而高频区则更倾向于内因性(与电子群速度相关的效应)。

通过对比Ni₈₁Fe₁₉、和Co薄膜的AMR响应,发现Ni₈₁Fe₁₉在低频区表现出较大的AMR对比度,尤其在0-2 THz频段。对于Ni₈₁Fe₁₉等材料,AMR响应随着频率的增加而减弱,特别是在10-20 THz频段。而Co的AMR则几乎不受频率影响,表现出较强的内因性AMR,且该贡献在30 THz频率下依然保持显著。这可能与Co的六方晶体结构相关。

总结:本研究表明,通过宽频带的太赫兹磁阻测量,可以有效区分和量化外因性与内因性AMR的贡献。同时,太赫兹各向异性磁阻的研究为我们提供了一个强有力的工具,用以深入理解磁性材料的电子运输特性,尤其是在高频下的行为。未来的研究可以进一步探索不同材料的内在AMR特性,并推动太赫兹自旋电子学领域的应用发展。

参考文献:Nádvorník L, Borchert M, Brandt L, et al. Broadband terahertz probes of anisotropic magnetoresistance disentangle extrinsic and intrinsic contributions[J]. Physical Review X, 2021, 11(2): 021030.

川公网安备51019002007618号

川公网安备51019002007618号